出典:フォト蔵

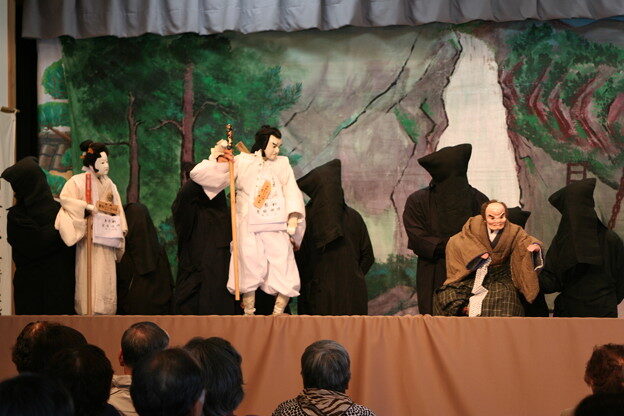

人形を動かす芝居、人形浄瑠璃は古典芸能の1つであり、ユネスコの無形文化遺産ですが、おなじみのない方も多いのではないでしょうか。人形浄瑠璃は、三種類のプロフェッショナルの協力によって成り立つ、高度な総合舞台芸術です。3種類とは、浄瑠璃を語る太夫、三味線遣い、それから人形遣いです。

人形遣いは、さらに三人で同時に一体の人形を操作することにより、人形に細やかな動き、豊かな表情を与えることができます。人形遣い三人の役割は、主遣い、左遣い、足遣いです。主遣い(おもづかい)は人形の上半身と右手、そして首を振り、表情を与えます。左遣いは人形の左手を、足遣いは下半身をそれぞれ操作します。

左遣い、足遣いは黒子の衣装をまとい、顔も隠しますが、主遣いについては顔を出します。人形遣いは、足遣いからスタートし、左遣いを経て主遣いへと出世していきますが、足遣いだけで修業10年といわれます。

大ヒットしたブロードウェイミュージカル、ライオン・キングの登場人物であるミーアキャットのティモンとイボイノシシのブンパアには、キャラクターの顔と、役者の顔の両方がありますが、これは人形浄瑠璃に触発されたものです。

人形遣いの顔を隠すのではなく、出すことによって、舞台に独特の風情が生まれます。もっとも、以前は主遣いといえども、顔を出すのは超ベテランだけだったといいます。

人形浄瑠璃の歴史

出典:写真AC

人形浄瑠璃は、三味線や人形芝居、浄瑠璃といった様々なルーツを持つ芸事が、江戸初期に複合して生まれたものとされます。大坂では、近松門左衛門の芝居の成功により、人形浄瑠璃は大変人気を集めました。近松門左衛門作、世話物の「曽根崎心中」などは現在でも人気の演目です。

人形浄瑠璃は、かつては歌舞伎をしのぐ人気があったことが、歌舞伎の演目に人形浄瑠璃由来のものが多いことでもうかがえます。「菅原伝授手習鑑」「義経千本桜」「仮名手本忠臣蔵」など、根強い人気を誇る歌舞伎の演目も、人形浄瑠璃に由来しています。

18世紀初頭には、心理描写主体の重厚な竹本座、華麗な豊竹座が切磋琢磨し、浄瑠璃は全盛期「竹豊時代」を迎えます。しかしながら60年後には、衰退し、豊竹座、竹本座と順になくなってしまいます。

人形浄瑠璃と文楽の違い

出典:ウィキメデイア・コモンズ

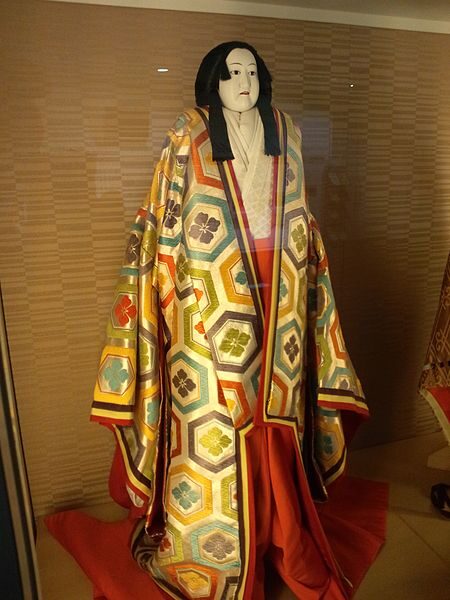

人形浄瑠璃というのは、文楽のことではないのかと思う方もいるでしょう。大阪には国立文楽劇場もありますし、文楽の名称のほうが世間には知られているかもしれません。現代では、文楽と人形浄瑠璃とは、限りなくイコールといえます。

一度衰退した人形浄瑠璃は明治の初めに、「彦六座」と「文楽座」の二座体制になっていましたが、彦六座が解散したため、人形浄瑠璃を掛ける興行元が文楽座のみとなったのでした。

現在でもこの流れを引き継いでいますので、文楽がつまり人形浄瑠璃となっています。

この記事が気に入ったら

いいね!を押して最新情報を受け取ろう